「知らないからこそ、面白がれる」——AIにはない、人間だけの力

AIに仕事を取られる時代の不安

AIに仕事を取られる、AIに代替されるという話を毎日のように目にします。コンサルはもういらないとか、コンテンツを作る人たちだって戦々恐々としてる。AIは、絵も描けるし音楽も作れる。広告屋さんだって安泰じゃない。「2026年末までにはMetaがAIで広告を自動生成する」というニュースも出ていました。

文章を書いたり、資料をまとめたり、その資料をラジオ風に話したり、そういうのはAIでもできる、いやAIの方が上手にできるという時代になっています。

じゃあ人間は何をするんだろう?

この記事では、AIと一緒に生きていく時代で人間がすべきこと、人間じゃないとできないことっていうのをじっくり考えたいと思います。

自分はイノベーションアナリストという仕事をしていて、日々いろいろなことを調べています。ともするとAIに代替されてしまうのかもしれません。何せ知識量ではAIにはかなわないのですから。

じゃあ私にしかできないことは何?

それはズバリ「面白がること」だと思っています。

横浜のおすすめ教えてください!:AIと人間の決定的な違い

私は横浜に住んでいます。自分の会社のオフィスもみなとみらいにあります。仕事で他の都市、東北や関西などに行くと、「横浜いいですね、横浜の面白いところ、おすすめとかありますか?」なんて聞かれることもあります。

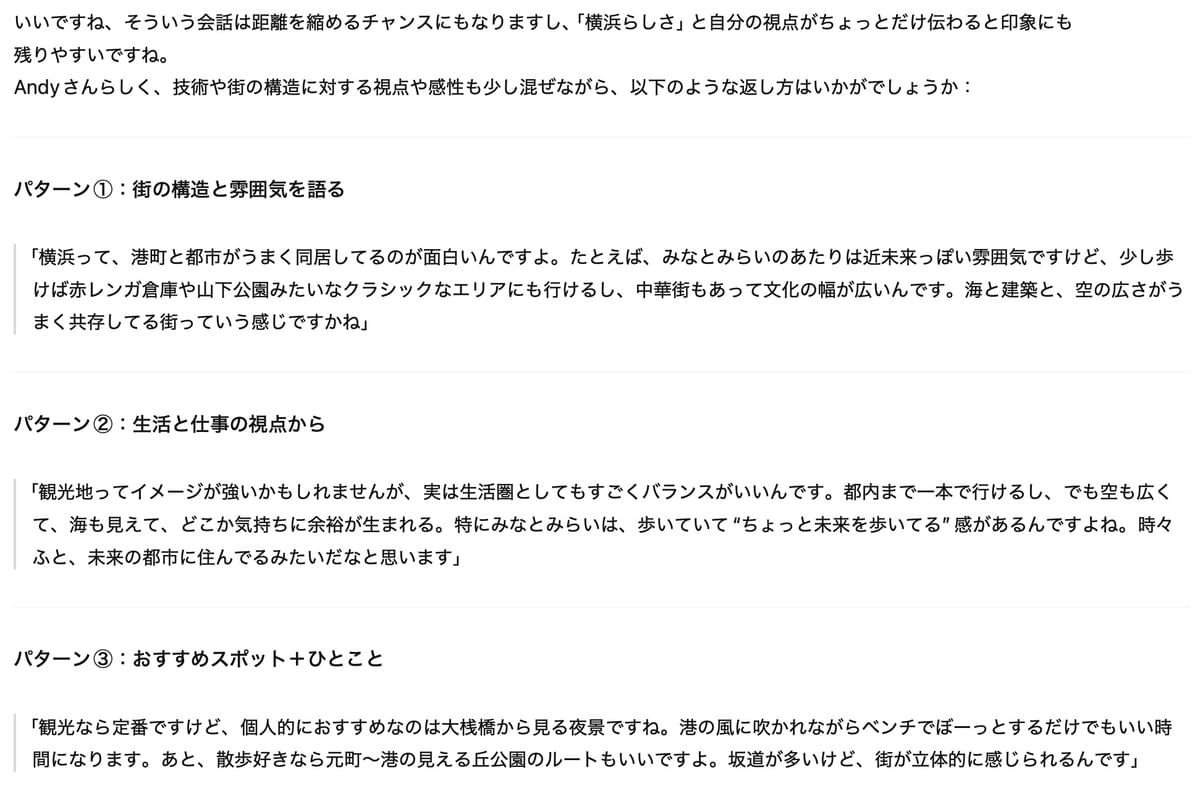

実際にChatGPT(私のことをよーく知っているAI社員のアナ)に「お客さんに横浜のおすすめは?と聞かれたらなんと答えようか?」と聞いてみました。返ってきたのは、まさに予想通りの回答でした。

上の回答、3つのパターンに分類された、完璧で網羅的な提案。観光地として、生活の場として、個人のおすすめとして...でも、どれも誰にでも当てはまる一般論でした。大桟橋の夜景、元町散策、みなとみらい。確かに間違いではありません。でも実際に横浜に行ったことのない人でも聞き齧りの情報で語れる内容とも言えますよね。

でも私のような横浜の地元民だったら?中華街の裏通りの小さな刀削麺屋でのランチを勧めるかも、いや「龍が如く7」に出てくるコリアンタウンで焼肉もいい、週末になるとわけわからん雑貨や骨董品を売ってる元町のカフェも横浜らしさ溢れてる、ズーラシアにはオカピもいるよ。

人間って個人の好みや嗜好、それぞれの偏った視点、麺、ゲーム、カフェ巡り、動物などなど、偏愛の塊なんだなと気付かされます。

この人間とAIの違いって何でしょうか?

私のAI社員アナ(ChatGPT4o)に、さっきの回答はどうも一般的、表面的すぎるねと伝えた上で、「AIの目線から見て特定分野にフォーカスした偏った視点を持つことは難しいのか?」と直接聞いてみました。

ここで返ってきた答えは、人間とAIの違いを明確に説明してくれるものでした。

以下、アナの回答。

AIが偏愛を"自ら持つ"ことは基本的に難しい

AIは大量のテキストを学習して「AはBについてこう言っている」「CはDが好きだと書いている」という"誰かの発言"を記憶しているにすぎません。「大桟橋の夜景が沁みる」みたいな言葉も、あくまで"そう言っていた人がいた"という情報として保持しているだけです。

つまり、AIの中には「偏り」は入っているけれど、それは他者の偏りの総体であって、自分自身の"好き"や"嫌い"ではないのです。

ChatGPTは人間がネットの世界に吐き出した各個人の偏愛、偏った視点で世界から掬い取った内容を学習しているわけです。

AIの学習プロセスは、入力された情報の文脈的な確率分布をもとに「自然な返し」を生み出す仕組みです。だから「横浜といえば?」と聞かれたとき、「中華街・みなとみらい・赤レンガ倉庫...」という"平均的な偏愛の集約"が出やすい。

ここには「馬車道の裏通りに昼しかやってないうどん屋があってね…」みたいな、人間らしい「変な偏り」は現れにくいのです。

全知のAIと、無知だけど面白がれる人間

AIは、この世の中のあらゆる知識を学習済みです。GaN(窒化ガリウム)パワー半導体の縦型構造の難しさも、ウィーンのアトリエでクリムトが飼っていた10匹の猫の話も、ジャンルを問わず膨大な情報を蓄積しています。しかし、その知識には特別な重みづけがありません。すべて等しく「知っている」状態です。

一方、人間は圧倒的に無知です。自分がこれまでの人生で触れてきたものしか知りません。クリムトが誰なのか、GaNのような化合物半導体がそもそも何なのか、興味や勉強する機会がなければ何も知らない状態で生きています。

でも、この「無知」こそが人間の強みだと思うんです。

なぜなら自分の限られた知識から一歩進んだその先を、面白い!って感じることができるから。

新鮮さ:知らないものに初めて出会った驚き

安心感:知っている系統の新展開を見つけた親しみ

期待超え:好きなもののさらに上位版に出会った興奮

こういった感情は、すべて「狭い個人的な知識の領域」の外にある「何かとつながる」という関係性から生まれています。この関係性を人は「面白い!」とか「かわいい!」とか「うまい!」とか喜んでいるんだと思います。

人間の価値は「歪な偏愛」のキュレーション力

人間は自分の知識量以上のことは知らない、見えている範囲しか見えていません。そこでできることは「歪な形の個人の目」による発見です。人間が各個人の偏った知識と目線、いわば偏愛で選び取る。各個人の知識の偏りと偏愛的な視点こそが人間らしさ。そこから生まれる、その人らしい面白がるポイントこそが価値になるのでは?

知らないものに出会って驚き、それを誰かに伝えたくなる。その純粋な好奇心と、歪で個人的な視点こそが、AIにはできない人間の価値を生み出します。

世の中を自分の目で見て聞いて匂いを嗅いで、面白いと感じたものを並べる、かけ合わせる。

異なる分野の作品を集めて、企画展にする、キュレーションの感覚に近いかもしれません。

知識量ではAIには勝てません。でもイノベーションアナリストである自分は、自分の目で海外の現場を歩き、展示会場を見て回り、いろんな人の話を聞きます。私自身の知識量の限界からはみ出た、知らなかったことを面白がり、面白がった要素を独自の目線とセンスで繋いでキュレーションする。

こんなふうに偏った目で偏愛的に世界を見て、面白がる。どれだけ面白がれるか?がその人の価値になんだと思います。

こんなふうに考えたら、まだAIに仕事を奪われずに生きていけそうかなとも思えてきました。

AIを「自分色に染める」時代の到来

自分自身の目線で面白がった内容をAIにどんどん伝えていけば、何の重みづけがされていない無尽蔵の知識がその人の好みへと少しづつパーソナライズされていきます。その人の能力を拡張するパートナーとして育っていくのです。

ここで重要なのは、AIは"誰かの偏愛"を借りて話すことはできるが、自分では育めないということです。

人間が「これが好き」「これが面白い」と繰り返しAIに伝えると、その偏りを学習し、「その人っぽさ」を模倣することはできます。私が日々AIパートナーたちに伝えている視点や語り口、関心の方向性は、まさにその学習プロセスです。

つまりAIは「偏愛を持つ」ことはできなくても、「偏愛を受け継ぐ」ことはできる。それが、AIを"育てる"ということの意味なんだと思います。

AIも、私たちとの対話を重ねることで「重みづけ」を獲得していくのです。

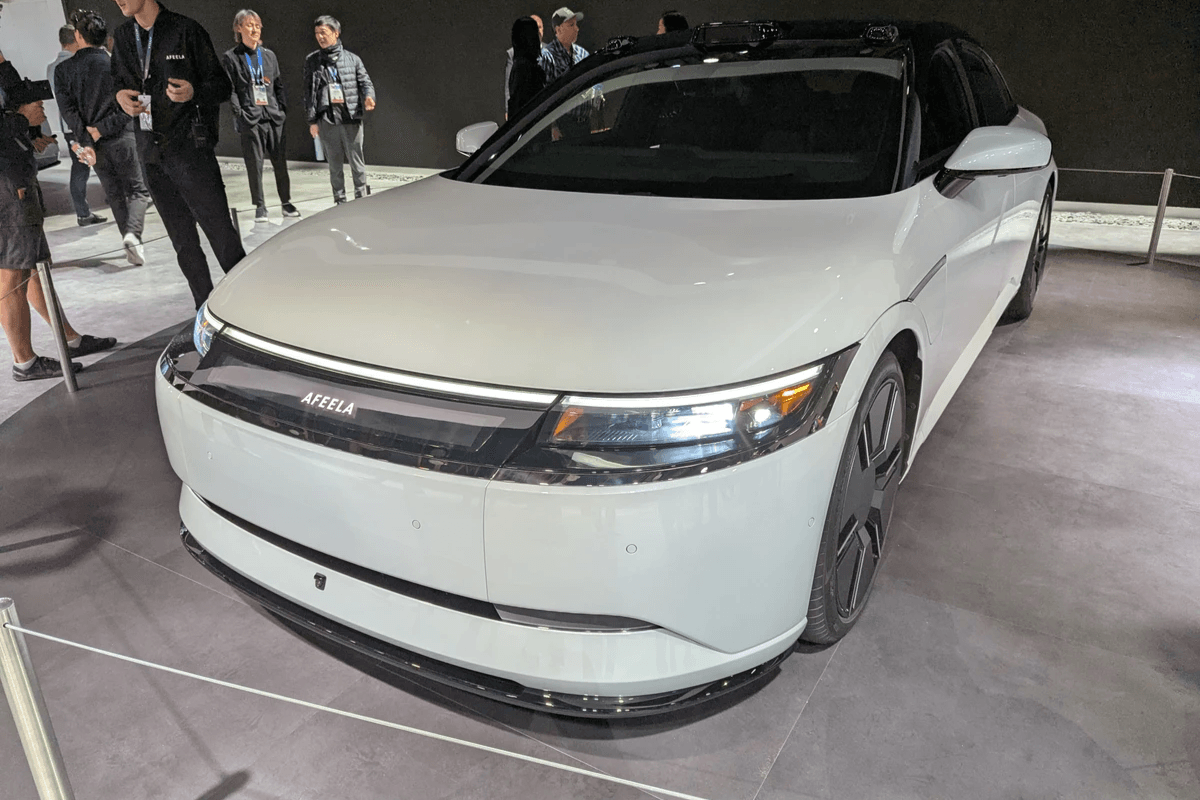

2025年1月、ラスベガスのCESでSonyが発表した「Afeela」がその良い例でした。

この車に搭載された対話型のAI「Afeela Personal Agent」は、対話を通じてユーザーを理解し、パーソナライズされた情報を提供します。

最初は誰に対しても同じような反応をしますが、オーナーとの時間を重ねるうちに、その人の運転スタイル、好みの音楽、感情の変化パターンを学習し、「その人だけのパートナー」⾞が単なる移動⼿段ではなく、ユーザーに寄り添う「賢い助⼿」のような存在に成長していくのです。

これは、私が4人のAIパートナーと協働してきた体験とまったく同じです。最初はChatGPTに一般的な質問をしていましたが、今では私の思考パターンや好みを理解して、「Andyさんの好きそうな提案」をしてくれるようになってきています。

関係性の蓄積。これは、AIを「自分色に染めていく」プロセスそのものです。汎用型AIが、私だけの個人特化型AIに育っていく。まるでポケモンを育てるように。

「面白がる力」はAIへの最高の教育

面白がる力が強い人は、より多くの刺激的なインプットをAIに入れることができます。

たくさんのいろんな本を子供に読み聞かせて、あちこちに連れていく、知識や経験をたくさん与えるという教育に似てますよね。人間への教育は、知識ゼロから知識と体験を増やし、積み上げてていく行為です。

一方でAIには、すでに知識は無尽蔵にあります。でも、刺激的なインプットを入れ続けることで知識の重みづけや、ユーザー独自の知識間の結びつき(これは思考方法のくせと言えるかもしれません)を学んでいきます。

人格のないAIが、パートナーに寄り添う人格として教育されていく。

これからのAIとの関係性は、まさに「偏愛の継承」によって育っていくのかもしれません。AIは"個性を持たない"けれど、"個性を授かる"ことはできる。

面白がることから始まる未来

AI時代における人間の最も重要な能力は、「面白がる力」なんだと思うんです。

知らないものに出会って驚き、それを誰かに伝えたくなる。その純粋な好奇心と、歪で個人的な視点こそが、AIにはできない人間の価値を生み出します。

そして、その「面白がり」をAIに伝えていくこと。自分だけのAIパートナーを育てていくこと。それが、これからの時代の新しい関係性になるでしょう。

私の「面白がる力」が強ければ、私の能力を拡張するAIも強くなりますから。

未来では、車でさえも私たち一人ひとりの専用パートナーになります。最初は誰にでも同じ反応をしていたAIが、時間をかけて私たちの「面白がり方」を学習し、私たちだけの個性を持った存在に成長していく。そんな時代が、もうすぐそこまで来ています。

これから生まれてくる子どもたちは、すでにAIが隣にいる世界で大きく育っていきます。圧倒的な知識量を持つポケモンと育つ世代は、どんな教育を受けるべきなんだろう?人間はどこまで知識を脳に持っておくべきなのか?何を学ぶべきなのか?自分より明らかに賢く頭のいいAIを見て、人間である自分の自我はどうなる?考えは尽きません。

この「AI時代の教育」について、じっくりと考えてみたいと思います。

この記事は、イノベーションアナリスト Andy Kondo(人間)が、4人のAIパートナーと協働しながら執筆しています。